|

|

||

|

< 2003年度3学期号 > |

||

|

|

||

|

|

人のからだと地球のかけら 針(アンテナ)を伸ばす、子どもたちの様子をお届けします。 |

|

|

*** 目次 *** |

|

|

|

「人のからだ」・「地球のかけら」 |

|

|

|

|

|

|

地球のかけら (全6回) |

||

|

|

|||

|

|

私たちの暮らす大きな地球のことを、身近な「土」や「石」の特徴を調べることから学んでいきます。山から川へ、川から海へ、また、地中から地表へと地球規模で移動していく石ころたち‥‥、地球はそれ自体が「生きている」ことに興味をもってもらいたいと思います。 |

|

|

|

≪地球の中には何がある?≫ |

|||

|

|

|

地球の中には何があるのでしょうか。まず飛び出した答えは「地下鉄!」‥、なるほど現実的です。しかしこのテーマのスケールはもっともっと大きいのです。テーマ「地震」ででてきた「ちかく(殻)」「マントル(白身)」「かく(黄身)」などの言葉を覚えている子もいました。ゆでたまごに置き換えて、地球の中身を想像してみます。地球の中は‥‥‥「おいしそう!」 |

|

|

≪土って何でできてるの?≫ |

|||

|

|

スクールの庭ですくった土をビンに入れて水を交ぜて振り、1週間かけて沈殿させました。すると「ただの土」だったものの中に、石や砂、根っこが別々の層になって現れました。よく見ると、黒い砂の層の上に、もっと粒の細かい粘土の層が見えました。 |

|

|

|

≪地層のしくみ〜土の実験〜≫ |

||||||

|

|

|

土の中に含まれている石や砂や粘土、これらはいったいどこから来て、どこへ向かっているのか、地層ができるまでの過程を絵本で学びました。そして実際に地層を再現した手作りキットで、水の浸透実験をしてみました。すなわち地下水の再現です。 |

|

|||

|

|

一番上の砂の層、二番目の石の層、三番目の粘土の層、それぞれにストローが差し込んであります。さあ、雨が降ってきましたよ。どの層のストローから水はでてくるのでしょうか。 |

|

|

|||

|

≪とどろき渓谷・多摩川見学≫ |

||||

|

|

|

とどろき渓谷で地層から地下水が湧き出ている様子を観察した後、多摩川でいろいろな石を採取しました。教室で実験した通り、水が浸透しにくい粘土層の上から、地下水が出ている様子に子どもたちは感動していました。多摩川での石拾いは、一番の思い出になったようです。 |

|

|

|

≪石について調べて発表しよう≫ |

|||

|

|

|||

|

|

|

多摩川で採取した石ころを「サ岩」「チャート」「カコウ岩」の3種類に分け、「サ岩」が多いことが分かりました。スクール周辺で石がどのように使われているか調査した結果、ギョウカイ岩(大谷石)が塀に多く使われていることなどが分かりました。このように調べたことを、保護者の方を前に、堂々とした姿勢で発表することができました。 |

|

|

|

人のからだ (全6回) |

||

|

|

|||

|

|

「けがをするとどうして血が出るの?」「甘いものを食べるとどうして虫歯になるの?」といったからだに関する身近な「ふしぎ」に迫り、主に感覚器官などの外側から見える部分の役割について学びました。丈夫なからだを作るために何をすればよいのか、かぜや虫歯のことを勉強して、日常生活を見直すきっかけとなればと思います。 |

|

|

|

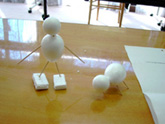

《立ったよ!》 |

||

|

|

人は2本足で立って歩きますが、それは案外大変なことなのだということを再認識してもらうために、動物と人の模型を作りました。2本足だと立たせられないので、平べったい発泡スチロールで足の裏をつけます。左がM君の人と動物のモデルです。動物の足を短くしました。右の写真は、K君が足のうらを足として使ったのですが、足を広げるように工夫して、ついに立たせることができたところです。 |

|

|

|

||

|

《心臓の音、聞こえた?》 |

|||

|

|

病院に行ったときにお医者さんがしていることをいくつか体験しました。一人一人、聴診器で心臓の音を聞いてみました。最初はどこに自分の心臓があるか分からなくて、看護師の山田さんに音を探してもらって確かめていました。 |

|

|

|

《体の中にあるポンプと道》 |

|||

|

|

|

血の働きについて学んだあと、心臓がちょうどポンプのように血液を体中に送り出していることを勉強しました。 |

|

|

|

手のひらを太陽にすかしてみれば〜♪、ではありませんが、部屋を暗くして懐中電灯の光の上に手を置くと、手を流れている毛細血管が皮膚を通して透けて、赤く見えます。自分の体の中を休むことなく流れている血を身近に感じられたのではないでしょうか。 |

|

|

|

《感覚器について調べて発表しよう》 |

|||

|

|

|||

|

|

|

感覚器について勉強したあと、何か1つにしぼってくわしく調べました。S君は鼻がにおいを感じるしくみを顔の断面図をつかって発表することにしました。 |

|

|

|

|

発表ポスター。字をそろえて書こうとしたK君。算数でおぼえた直線のひきかたをさっそく実践しています。 |

|

|

|

|

テーマの発表会前には毎回、発表する方法を身につけるために少しずつ課題を持って練習します。Tさんは今回、聞く人の顔を見られるように立ち位置に気をつけて、当日も堂々と発表することができました。 |

|

|

|

毎日の出来事の中からいくつかのシーンを取り上げて紹介します。 |

|

《リス・アップリケ工房》(アート) |

|||

|

|

|

糸も接着剤も使わない新技法「パンチングアップリケ」でマフラーやランチョンマットにアップリケをつくりました。学期をまるごと使って、じっくりと取り組み、仕上げの自由製作では、大好きな象のキャラクターのアップリケをつくるなど、各々の趣味で楽しんでいました。 |

|

|

|

|||

|

《LISこうえんたんけんたい》(体育) |

|||

|

|

|

体育は昨年につづき、2度目の公園探検です。武蔵野市と杉並区の公園を「楽しいかどうか」綿密に調査します。5つ星で真剣に評価を付けていました。 |

|

|

《書き初めにいどむ!》(日本語) |

|||

|

|

|

3学期の最初の時間に書き初めをしました。心を落ちつけて紙に向かいます。初めて筆を持った子たちがほとんどでしたが、のびのびとした字が半紙の上に生まれていきました。 |

|

|

《じっくりと見る しっかりと表現する》(日本語 作文) |

|||

|

|

日本語の時間、2回を使って生みだされた、子ども達の力の結晶です。この1年、文を書く抵抗を少なくすることからはじめ、さまざまなアクティビティーに取り組む中、「自分の目で見たことをメモに取り、作文する」という練習を重ねてきました。文章にその子らしさが表れてくるまでになりました。中には文章で自分の思いを表現する楽しさに気づき始めている子もいます。 |

|

|

|

|

||

|

春の予感(はるのよかん) くまもきつねもいる 山なし県の文です。 川が山からながれてますね。 川の後ろはたきです。 左右は森です。 朝日がのぼっています。 雪はダンダンになっています。 とった人がこおってそうですね。 水をくんでるそばやの じっちゃんいそうだね。 |

櫻雪(さくらゆき) 緑の木があります。 桜の色がきれいです。 神社の屋根がきれいです。 たくさんの星が有りました。 私はこの写真は 夜にとられたと思いました。 |

||

|

|

||

|

散春(さんしゅん) 小さいかめが石にあがってきた。 かめのこうらと 石にさくらがおちている。 かめが石にあがってきて こうらぼしをしている。 さくらがいけのみずにういている。 |

日の出前の海岸 (ひのでまえのかいがん) 岩が いたるところに ちらばり 空が もえた。 黒と赤のまじりあい むらさきの光が うまれた。 そして闇がきえた。 |

||

|

|

2004年度1学期前半号はテーマ「まち」とテーマ「虫」の紹介を予定しています。 |

|

*** 発行 *** |

|

LISグローバルスクール |